FAQ

FAQ(よくある質問)

Q.調査嘱託、文書送付嘱託とは?

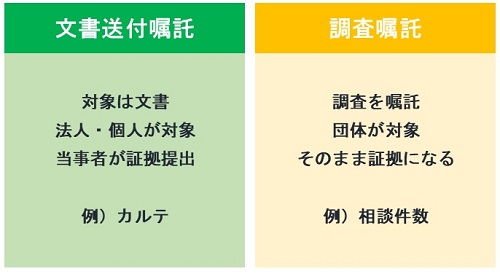

調査嘱託も文書送付嘱託も裁判所を使った証拠収集方法です。

調査嘱託の読み方は「ちょうさしょくたく」です。

文書送付嘱託とは、裁判所を通じて、第三者である文書の所持者に対し、その文書を裁判所送付するよう嘱託する手続きをいいます。病院の診療録や銀行の取引履歴、労災事件での監督書の災害調査復命書、刑事記録などの取り寄せに使うことが多いです。

調査嘱託とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続です。

文書送付嘱託とは異なり、調査の結果を証拠とするには、当事者の意見陳述の機会があれば足ります。当事者による証拠提出は不要とされています。

文書送付嘱託の申立

当事者が裁判所に申立をします。その際、文書送付嘱託申立書には、以下の事項を記載します(民事訴訟法221条1項、民事訴訟規則99条1項)。

1 文書の表示

2 文書の所持者

3 証明すべき事実

裁判所は、紛争相手方の意見を聞いて、これを採用するか決めます。

文書送付嘱託申立書は、相手方に副本を直送します。

相手方が反対意見を出す場合には、書面で出してくることが多いです。

文章送付嘱託の申立ては、裁判期日にするほか、期日外に採用されるか決まることもあります。

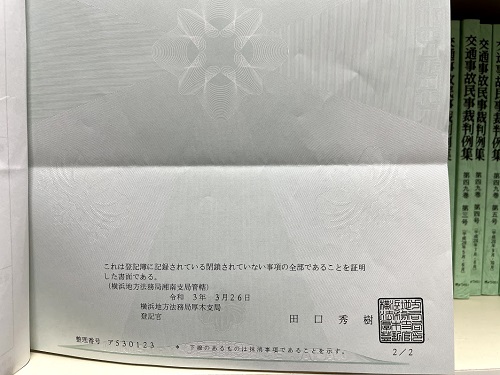

照会先が裁判所に書面を送ってきた場合には、これを謄写するなどして、証拠で出すかどうかを決めることになります。この内容は、紛争相手方も確認できます。

文書送付嘱託では、文書の処理者は、裁判所に対して、文書の原本を送付するのが原則ではありますが、申立人が同意していれば、写しの送付で足ります。

証拠で出す際に、カルテ等で翻訳が必要なものは、その費用も発生することになります。

交通事故事件で病院にカルテ等を文書送付嘱託

たとえば、交通事故事件で病院等に対し文書送付嘱託の申立をする場合、患者の特定をしたうえで文書表示をします。

「下記患者にかかる,下記嘱託先にて各指定期間に作成された,診断書,カルテ等診療記録,検査記録及び検査結果,意見書,レントゲンフィルム等の画像診断記録等の一切」というような記載にすることが多いです。

証明すべき事実として、

「本件事故に関する原告の受傷状況,治療内容,治療経過,身体及び心的素因に関する既往症・既存症状の有無,本件事故との因果関係の有無等の一切」

というような記載にすることが多いでしょう。

文書送付嘱託の費用

文書送付嘱託の申立に手数料はかかりません。

申立書に収入印紙も必要ありません。

嘱託書の送付用や文書送付用のため、郵送料として切手を納める必要があります。また、医療機関などでは文書の写しの作成料等が発生することがあります。

文書送付嘱託の対象

文書送付嘱託では、嘱託先は法人に限定されていませんので、個人も対象になります。

官公庁等では、裁判所の嘱託に応じる一般的な公法上の義務を負うとされます。

しかし、プライバシー等保護すべき場合は嘱託を拒絶することもできるとされています。

個人は、文書送付嘱託に応ずる義務はないとされています。

そのため、個人に対してされる事はあまりありません。

文書送付嘱託ができない場合

当事者が、文書の所持人に対して、法令等によって文書の正本や謄本の交付を請求できる場合には、文書送付嘱託の申し立てはできません。

当事者が、自分でその交付を受けて書証として提出すれば足りるからです。

裁判所を通じた手続きの必要性がないというものです。

例えば、不動産の登記事項証明書や、商業登記簿謄本、戸籍謄本類、特許に関する書類の謄本等がこれに該当し、文書送付嘱託の利用はできません。

調査嘱託とは

調査嘱託とは、裁判所自体が、公私の団体に対して、必要な調査を嘱託し回答を求める手続きです。

団体が手元にある客観的資料から簡単に結果が得られる事項について報告させることで、訴訟関係を明らかにするために設けられている制度です。

照会先は、報告を求められた事項について、報告すべき法的な義務を負うとされています。

ただし、回答しなくても罰則はありません。

調査嘱託の申立

調査嘱託は、職権又は当事者の申し立てで行われるとされます。

調査嘱託で得られた回答書等の結果を証拠にするには、裁判所がこれを口頭弁論で提示して、当事者に意見陳述の機会を与えれば足りるとされます。

当事者が証拠提出をしたり、援用しなくても、調査結果がそのまま証拠資料となります。

証拠提出は必要はないですが、当事者がこれを謄写し、書証として提出すること自体もできます。

調査嘱託の申し立て手続き

調査嘱託は、職権でもできますが、ほとんどは当事者が申し立てをすることで認められています。

申立書においては、

証明すべき事実と、

嘱託先、

嘱託すべき調査事項を記載するのが通常です。

調査嘱託の申し立てをされると、裁判所は、相手方の意見を聞き、調査嘱託の採否を決めます。

採否については、裁判期日で口頭で決めたり、期日外で決定書を作成します。

嘱託先から回答が得られた場合には、裁判所は、これを口頭弁論に検出します。

当事者は、調査嘱託の調査結果を撤回する事はできません。

調査嘱託の費用

調査嘱託の費用については、印紙代はかかりません。

申立書に収入印紙を貼る必要はありません。

往復の郵便費用は必要になります。また、調査の内容によって、嘱託先が要する費用の概算額を予納しなければならないとされています。

ただ、実際には、郵送代のみが費用となることが多いです。過去の事例では1300円弱の郵便費用を支払っています。

調査嘱託の例

明確な文書が作成されていなくても、団体がデータを持っているような場合に、利用することが多いです。

たとえば、特定の日時場所での気象状況等が争われているようなケースで、第三者である気象台に対して、気象状況について調査を嘱託したり、市町村に対して印鑑登録の有無について調査嘱託をしたりするような利用が考えられます。

調査嘱託による類似被害調査

悪質商法の事件では、消費生活センター等に類似の相談が入っていないか調査嘱託を申し立てることがあります。

消費者被害事件では、国民生活センターに、自分が被告とする業者の被害相談状況がPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)にないか明らかにしてほしいという調査嘱託申立をすると、採用されることが多いです。

全国的に類似被害があるようなケースでは有利に働くでしょう。

●関連リンク

このような、調査嘱託・文書送付嘱託を含めた民事裁判のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。